日本音楽学会中部支部 第119回例会報告

日時:2017年(平成29)3月18日(土)13時30分〜16時30分

場所:愛知県立大学・愛知県立芸術大学サテライトキャンパス 愛知県産業労働センター ウインクあいち15階

司会:安原雅之(愛知県立芸術大学)

<卒業論文・卒業研究フォーラム>

新田愛(愛知県立芸術大学音楽学部作曲専攻 音楽学コース)「シュニトケの多様式主義研究――アニメーション映画の視点から」

森崎浩由(名古屋市立大学芸術工学部情報環境デザイン学科)「SNSを利用した体験型コンテンツの研究」

コーディネーター:安原雅之

<修士論文発表>

山本宗由(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士前期課程 音楽学領域)

「南葵音楽文庫の源流考――南葵音楽堂における演奏会を中心に」

<博士論文発表

>

徳永崇(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士後期課程 作曲分野)

「柴田南雄のシアター・ピースにおけるハイブリッド性の特徴――《氷口御祝》との類似点を手掛かりにして」

七條めぐみ(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士後期課程 音楽学分野/パリ=ソルボンヌ大学博士課程)

「アムステルダムにおけるリュリのオペラの組曲版――楽譜出版者エティエンヌ・ロジェ(1665/66-1722)に関する歴史、文献、音楽面からの研究」

【発表要旨】

新田愛(愛知県立芸術大学音楽学部作曲専攻 音楽学コース)

「シュニトケの多様式主義研究――アニメーション映画の視点から」

アリフレート・シュニトケ Альфред Гарриевич Шнитке(1934-1998)は、ショスタコーヴィチに次ぐ、ロシア・ソヴィエトの重要な作曲家の1人である。彼が確立したとされる、さまざまな時代・地域の音楽様式を混在させる作曲形態“多様式主義полистилистика”は、従来コンサート・ピースの文脈内でのみ語られてきた。しかし、実はシュニトケが多様式主義を確立した1960年代後半から70年代前半、彼は映画音楽により多くの時間と労力を割いていた。それにもかかわらず、映画音楽の観点からシュニトケの多様式主義を論じた先行研究はあまりにも乏しく、楽譜を用いた本格的な楽曲分析もほとんどなされていない。

これらを踏まえ、今回発表した卒業論文では、映画音楽の側面から多様式主義確立の過程を再考察しようと試みた。そのために、ロシアの前衛的アニメーター、アンドレイ・フルジャノフスキー Андрей Юрьевич Хржановский(1939-)による2つのアニメーション映画『グラス・ハーモニカСтеклянная гармоника』(1967-68年制作)、『寓話の世界でВ мире басен』(1973年制作)を取り上げた。

論文全体は3章から構成される。

第1章「シュニトケの多様式主義と映画音楽」では、シュニトケの多様式主義と映画音楽との関係を整理した。そして、多様式主義を映画音楽の側面から考察するにあたって、フルジャノフスキーの作品を取り上げる必要性があることを論じた。その根拠としては、シュニトケが、多様式主義確立期にフルジャノフスキーの映画に最も多く音楽を付けていたこと、フルジャノフスキーについて語る際に“多様式”という言葉を用いていたこと、フルジャノフスキーもシュニトケの音楽に特別な思いを寄せていたこと、以上3点が挙げられる。第2章「多様式主義確立期のアニメーション映画」では、先述した2つのアニメーション映画を分析した。また、第3章「ユルチャクから見るシュニトケの多様式主義」では、多様式主義の確立期がスターリン没後の後期社会主義の時期にあたるという事実を鑑み、多様式主義をより大きな文脈の中で捉えるため、ロシアの社会人類学者、アレクセイ・ユルチャクАлексей Юрчак(1960-)の主張を援用した。

今回の発表では、主に第2章第3節にあたる『寓話の世界で』の分析に重点をおいた。この作品は、2人の共同制作第4作品目となった、約10分半のアニメーション映画である。映像・構想面、つまりフルジャノフスキー側に着目すると、映像には複数の絵画が、またストーリーそのものには、切り貼りされる形で3つの寓話が引用され、複雑に構成されていることが分かった。さらに、フルジャノフスキーがシュニトケのために制作した進行表を入手し、分析したことで、次のことが分かった。映像・構想における複雑な構造はシュニトケの音楽にも影響しており、その結果、この映画音楽には、各様式の混在・対立が現れている。そしてこの点は、シュニトケが同時期に作曲した交響曲第1番(1969-72年作曲)のような、多様式主義が明確に確立されたコンサート・ピースと共通するものである。すなわち、多様式主義のアクチュアリティたる各様式の混在・対立が、監督の構想と密接に結びつく形で、この映画音楽にも現れていることが明らかになった。

今回の分析の結果、多様式主義確立期の2作品のアニメーション映画において、多様式主義のあらわれが、フルジャノフスキーの構想とシュニトケの音楽両方に見られること、それらの特徴が、2作品間でコンサート・ピースと同時並行して発展していることが分かった。以上から、シュニトケが多様式主義を確立した時期、彼がフルジャノフスキーとのアニメーション制作から大きな影響を受けたこと言うことができる。本研究では、シュニトケにおける映画音楽の重要性を浮き彫りにすることができた。

森崎浩由(名古屋市立大学芸術工学部情報環境デザイン学科)

「SNSを利用した体験型コンテンツの研究」

1. 研究背景

発表タイトルは「SNSを利用した体験型コンテンツに関する研究」である。「体験型コンテンツ」は、デジタルアートやメディアが発展した今日、美術展でのインタラクティブ作品や子どもむけワークショップとして、しばしば見かけられる。「体験型コンテンツ」は、歴史上、まずは楽器として登場した。

楽器は本来電気を用いないものであったが、電気または電子回路による発振を音源とした楽器が20世紀頃に誕生した。1906年に最古の電子楽器とされ、加算合成によるシンセサイザーの源流であったといえるテルハーモニウムが発明された[1]。

1920年には手を触れずに演奏する楽器であるテルミンが出現した[2]。静岡文化芸術大学の長嶋教授は、光ファイバセンサを用いた”ハープセンサ”や、笙の内部に大気圧センサモジュールを配置し、内部圧力の変化のセンシングを試みている”笙ブレスセンサ”などの開発を行っている[3]。楽器の他にも近年では VR技術を用いたものや、Leap MotionやKinect等のセンシングデバイスを用いたものなど、さまざまな種類のものがある。

2.目的

本研究は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を展示場での体験型コンテンツに応用し、SNS上のコミュニケーションを現実世界にいる体験者が直感的・感覚的に捉える統合コンピューティングシステムを制作し、それをインスタレーション作品へ応用することを目的とする。

3. 研究内容

3-1. 現在の主なコミュニケーション手段

平成27年度版 情報通信白書[4]によると、日本国内で利用率の高い上位3サービスは、LINE(37.5%),Facebook(35.3%),Twitter(31.0%)である。

LINEは個人間でのコミュニケーションに特化した通話・チャットアプリケーションである。

Facebookは、ユーザーが記事を投稿し、他のユーザーはそれにコメントをつけることができる、ブログザービスとよく似た構造をとっている。

Twitterは、投稿も字数が140字以内に制限されているミニブログのようなサービスであり、ユーザーが発信したい内容を自由にアップロードし、全世界の人々とのコミュニケーションを可能とするものだ。

このように、SNSによって特性が異なっており、ユーザーは各々の目的や使用法に適合するSNSを選択、もしくはそれらを使い分けてコミュニケーションをとっていると推測できる。

3-2. 近年生まれた入力デバイス

3-2-1. Microsoft Kinect

Kinectは、2010年にMicrosoft社から発売された、ジェスチャや音声認識による操作を可能とするデバイスである[5]。Kinectを用いた表現は自分自身がそのなかに入り込んだかのような感覚を与えることができると考えられる。

3-2-2. Leap Motion

Leap motionは、2012年にLeap Motion社から発売された、人間の手の動きによってコンピューターの操作が行えるデバイスである[6]。手の細かい動きを認識できるこのデバイスでは、パラメーターの調整への応用がしやすいのではないかと考えられる。

4. 《TaM Session》のシステムの考案

4-1. 利用するSNSの決定

作品に利用するSNSに求める条件は、ユーザーがアクセスしやすいこと・リアルタイムな更新を取得できることの2点だとされる。それをふまえると、LINEやFacebookは適さず、Twitterが最適であると考えられた。よって、本研究ではTwitter利用し、取得したツイートと私たちがセッションをするシステムの制作を行う。

4-2. 入力インターフェースの決定

ほとんどの楽器は手や指で演奏を行うものであるので、本研究では手軽に手の詳細なセンシングができるLeap Motionを入力インターフェースとして用いた。

4-3. 実装環境

この作品ではProcessingを用い、Twitter APIならびにLeap Motionの制御を行い、Maxにそれらの情報を送信することでシステムの作成を実現した。

4-4. 実装内容

図1が全体のシステム図である。

4-4-1. ドラム部分の制作

生成するドラムは、音色を8種類用い、それぞれに対応する検索ワードを設定する。その検索ワードで取得したツイートの文字数により一小節のパターンを決定する。それらを視覚的に表した画面が図2である。

図2. ドラム生成システム統合イメージ

4-4-2. シンセサイザーの設計

次にLeap Motionを利用したシンセサイザーについて述べる。

直感的な操作を可能とするためにセンシングした手の位置で音階をもった音を発音させることができるようにした。また、オシレーターを二つ用意することで多くの音色を鳴らすことができるようにし、それぞれのオシレーターで波形、エンベロープを調整できるようにした。さらに、音高の変更や、和音の自動生成機能のセッションを支援できる機能を実装した。

5. 考察

《Tam Session》では、Twitterをドラムへと変換し、Leap Motionを用いたシンセサイザーの制作を行った。しかし、Leap Motionによる操作は習熟難度が高く、展示会に訪れた人たちにとって十分に楽しめるものとはならなかったように考えられる。

また、セッションシステムの制作を目指したが、ドラムの生成とシンセサイザーとで独立したものとして捉えられ、セッションをするものとはならなかったように思われる。

音高の調整においても、狙った音高に設定することが難しい設計にしてしまっており、体験者の意思で結果が変化するという点において楽器としての側面が損なわれてしまっていると考えられる。

そうした問題点を解決するためには、操作説明を充実させること、より親和性の高い表現方法や、モニターの設置方法を縦に設置するなど両方の画面を見やすいようにすること、音高の切り替えをオクターブごとにボタンなどで切り替えられるようにするインターフェース設計が必要であったと考えられる。

〈参考文献〉

[1]米本実『楽しい電子楽器-自作のススメ』株式会社オーム社(2008)p.92

[2]米本実『楽しい電子楽器-自作のススメ』株式会社オーム社(2008)p.97

[3]長嶋洋一「生体センサによる音楽表現の拡大と演奏表現の支援について」(http://nagasm.org/ASL/sensor03/index.html)

[4]「平成27年度版 情報通信白書」(総務省) (http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242220.html)

[5]Xbox 360 – Kinect – Xbox.com(https://web.archive.org/web/20130524234626/http://www.xbox.com/ja-JP/kinect/)

[6]Leap Motion(https://www.leapmotion.com/product/desktop)

山本宗由(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士前期課程 音楽学領域)

「南葵音楽文庫の源流考――南葵音楽堂における演奏会を中心に」

本研究は、日本初の音楽図書館といわれる南葵音楽文庫(1918年創設)を対象として、文庫が開催していた演奏会について考察したものである。南葵音楽文庫は、ヘンデルやベートーヴェンの手稿資料など、西洋音楽に関する多数の貴重資料を持ち、これまで資料の価値にのみ注目されてきた。しかし、設立当初の南葵音楽文庫は、資料の収集以外にも演奏会の開催や、音楽に関する研究活動・音楽書の出版など多様な活動を行っていた。本研究では、南葵音楽文庫の活動の一端を明らかにするため、特にこれまで注目されてこなかった南葵楽堂での演奏会に着目して研究を行った。研究の方法として、南葵音楽文庫の創設者である徳川頼貞に関する記録と、併設されていた南葵楽堂での演奏会記録の分析を行い、南葵音楽文庫の活動の一側面を明らかにした。

修士論文は3章から構成され、それぞれの章をたどる形で口頭発表を行った。発表において扱った部分を中心に、以下にそれぞれの章について詳述する。

第1章「南葵文庫の創設」では、南葵音楽文庫のもととなった南葵文庫と、文庫の創設者である徳川頼倫について概観した。南葵文庫設立の背景となった図書館史についてまとめ、南葵文庫が専門教育を受けた司書を置いていた点や、無料での資料の一般公開をしていた点で、西洋式の図書館制度を取り入れていたことを明らかにした。また、徳川頼倫という人物が、留学経験を通して紀州徳川家に伝わる資料を、西洋式図書館の設立という形に発展させ、社会貢献に役立てようとしていたことを明らかにした。その中で、資料の公開のみならず、講演会などを通して社会教育を行っており、それが後の演奏会の開催につながっていることをまとめた。

第2章「徳川頼貞の音楽体験」では、当時の西洋音楽の状況をふまえた上で、徳川頼貞が南葵楽堂の創設構想を持つに至った経緯について概観した。頼貞が幼少期から西洋音楽に接していたことに加えて、学習院での音楽奨励会での活動が、頼貞を演奏家ではなく音楽のパトロンを意識するきっかけになっていたことをまとめた。そして、ケンブリッジ大学での専門的な音楽の学びや、数多くの演奏会の経験を通して、南葵楽堂を創設するという構想を抱くに至ったことを明らかにした。

第3章「南葵楽堂演奏会の特色と意義」では、南葵楽堂と南葵音楽文庫が実際に設立されるまでの経緯を整理し、南葵楽堂で開催された演奏会について全体像を明らかにした。まず、南葵楽堂が音響知識のある建築家によって設計されたという背景をまとめた。そして、南葵楽堂の設備について整理し、音響や照明など、西洋音楽を聴くための配慮がなされていたことをまとめた。また、南葵楽堂のシンボルであったパイプオルガンについて、日本におけるオルガン受容の歴史をたどることによって、南葵楽堂が当時としては東洋最大規模のパイプオルガンを設置しており、それ以前には演奏できなかったような大規模な作品も演奏できる環境が整えられたことをまとめた。

以上をふまえ、演奏会プログラムの調査と演奏会に関する雑誌・新聞記事の調査を通して、南葵楽堂の演奏会の全体像を明らかにした。頼貞の証言から、南葵楽堂は通俗的なものを排した西洋音楽専用の演奏会場として設立されており、極真面目な少数の聴衆を想定していることが明らかとなった。実際に、当時高度な技術を持っていた国内外の演奏家(団体)による演奏会を開催しており、西洋音楽に特化した演奏会を行っていた。そして、演奏会のプログラムの多くは、演奏者が各々のレパートリーを演奏しており、頼貞は演奏会プログラムには強く関与せず、財源と場所を提供するパトロンとしての役割が強かったことを明らかにした。

本研究により、南葵楽堂の演奏会では、通俗的な音楽を排した高級な西洋芸術音楽のみを演奏するという徳川頼貞の目的を達成するため、国内外の主要な演奏家や演奏団体による演奏会が開催され、日本における西洋音楽の演奏会場の拠点の一つとなっていたことが明らかになった。これは日本におけるクラシック音楽専用ホールの先駆けであり、当時不十分であったハード面での音楽基盤を整えるものであった。以上のことから、南葵音楽文庫は音楽図書館としての側面以外にも先見性を持っていることが明らかとなり、南葵楽堂での演奏会は、日本におけるクラシックコンサートの先駆例としても評価できることを示すに至った。

徳永崇(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士後期課程音楽専攻 作曲分野)

「柴田南雄のシアター・ピースにおけるハイブリッド性の特徴《氷口御祝》との類似点を手掛かりにして」

本発表は、発表者が愛知県立芸術大学大学院音楽研究科に提出した博士論文に基づいて行われた。

柴田南雄(1916-1996)の作品において、重要な位置を占めているのが「シアター・ピース」と呼ばれる作品群である。柴田のシアター・ピースについては、日本の民俗芸能や社寺芸能などを引用し、身振りや移動を伴った歌い手によって歌われる合唱作品を指す場合が多い。それらの作品において、柴田は主にコラージュ的な手法を用い、さまざまなテクストの混在、異なる音楽の同時共存等といったハイブリッドな様相を生み出している。通常、シアター的な作品にポリテクストやコラージュを導入する必要はないが、柴田の作品では多くの場合において、それらが密接な関係を結んでいる。本論文の目的は、異なる音楽要素の同時的な並置や、時間軸上での並列等よって生まれる多層的・多義的な性質を「ハイブリッド性」と捉えた上で、柴田のシアター・ピースの特徴を明らかにすることである。分析に際しては、岩手県遠野市小友町氷口地区に伝わる《氷口御祝》(すがぐちごいわい)との類似点を手掛かりとした。

《氷口御祝》は、男女2グループに分かれた歌い手が、それぞれ別の歌を同時に唄うことで場を賑やかす祝い唄であり、異なる唄の同時共存という様相を呈している。柴田はそこから契機を得て《遠野遠音》(1991)を作曲しているが、その際、自身のシアター・ピースの特徴が、日本の伝統音楽にも存在したことに対し、率直な驚きを表明している。なお、《遠野遠音》直前の柴田のシアター・ピースは、世界中のさまざまな分野から素材を引用する方向に展開していたにもかかわらず、それ以降再び日本の民俗芸能に関心を向けるようになった。このことから、《氷口御祝》との出会いにおける柴田の気付きが、作風の方向転換に影響している可能性の他、彼のシアター・ピースの真髄が《氷口御祝》に内包されている可能性が示唆される。

そこで本論文では、まず《氷口御祝》の実態を調査した上で、《遠野遠音》への影響について検証した。その結果、旋律の核音を完全4度あるいは完全5度で一致させつつ、異なる旋律を同時共存させることに、柴田が力点を置いていたことが確認できた。なお、このような手法が認められるのは《遠野遠音》の5つの楽章のうち、第3楽章と第5楽章においてのみであり、異なる様式の楽章の並列という特徴も併せ持っていた。

上述の特徴は、それ以前のシアター・ピースにも見られる特徴であることから、その他の作品についても把握する必要がある。そこで、柴田のシアター・ピース全作品について、1)構成(楽章の分割の有無等)、2)素材・テクスト、3)演奏形態(舞台の移動、演技、異なる歌の同時的並置等)、4)その他特記事項等に着目しながら、各作品の特徴を一覧にまとめた。続いて、その結果を踏まえ、下記の項目が該当する場合を確認し、一覧にまとめた。

■シアター的要素

・歌い手の移動 ・歌い手の空間的配置 ・歌い手の所作/身振り

■日本の素材

・民俗芸能/伝統音楽の引用 ・民俗芸能の実演 ・文学/文献等の引用 ・詩の使用

■海外の素材

・音楽(様式)の引用 ・文学/文献等の引用 ・詩の使用

■ハイブリッド性

・異なる様式の同時的並置(縦) ・異なる様式の並列(横) ・コラージュ的手法

・通常の合唱を含む

上記の分析結果及び考察から、柴田のシアター・ピースにおけるハイブリッド性の特徴を下記の通りまとめた。

1.素材及びその展開方法の多様性

① 特定のテーマ、地域、そしてジャンルの中で、多様な素材を選択

② 地域やジャンルを超えて、多様な素材を選択

2.異なる音楽的事象の共存

① 異なる様式の同時的並置

② 異なる様式の並列

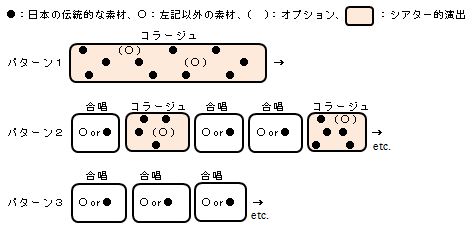

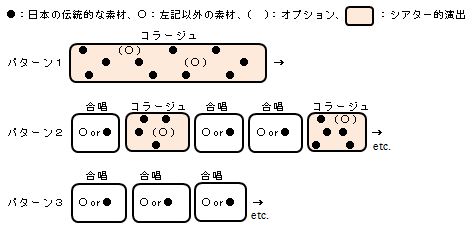

また、コラージュが用いられている箇所に着目すると、日本の伝統的な素材と関係している場合が多くみられた他、シアター的な演出が施されている場合も多くみられた。以下は、これらの特徴に基づき、作品の構成パターンを図示したものである。

一方、日本の伝統音楽に目を向けると、声明と雅楽の同時演奏、地歌・箏曲における異なる曲の同時演奏、能楽と田楽の融合の例等、《氷口御祝》以外にも柴田のコラージュ的手法と類似する例を見ることができる。また、日本の文化や社会に目を向けると、神仏習合、律令制、和魂洋才等、複数の要素が混ざり合い、重なり合うハイブリッドな状況を見ることができる。

柴田は、日本の民俗芸能や社寺芸能の精神を、自身のシアター・ピースに取り込もうと試みた。そこで重点的に用いられたコラージュや並置の手法は、日本文化の特徴と多くの類似点を持つハイブリッドな状況を生み出していた。日本的な素材を扱う場合において、やはり日本的な「方法」を用いていたのである。そのような意味から、柴田は、古今東西のさまざまな歴史や知見、そして技法を日本文化の基盤の上で相互連関させつつ、現代的な手法で展開し、新たな「日本の歌」を創出したといえよう。

七條めぐみ(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士後期課程音楽専攻 音楽学分野/パリ=ソルボンヌ大学博士課程)

「アムステルダムにおけるリュリのオペラの組曲版―楽譜出版者エティエンヌ・ロジェ(1665/66-1722)に関する歴史、文献、音楽面からの研究」

本発表は2016年度に提出された博士論文に基づくものである。ジャン=バテイスト・リュリJean-Baptiste Lully(1632-1687)のオペラは17世紀のフランス音楽を代表するものとして、その影響力はフランス国内だけでなく周辺諸国にも及んだ。中でもオランダは、フランスに次いでリュリ受容が進んで行われた地域である。オランダではリュリのオペラが上演されるだけでなく、さまざまな形態で出版され、他の地域にはない独特の様相を呈していた。とりわけ、アムステルダムの出版者たちによる「組曲版」、つまりオペラの楽曲を抜粋し、器楽用にアレンジしたものは、オランダのリュリ受容を特徴づけるレパートリーを形成している。組曲版はこれまでに、フランス・オペラとドイツの管弦楽組曲をつなぐ役割を果たすものとして評価されてきた。しかし、出版者によるオペラの加工という観点からは、十分に考察がなされているとは言えない。

本論文ではこの問題を扱う切り口として、楽譜出版者エティエンヌ・ロジェEstienne Roger(1665/66-1722)の活動に焦点を当てた。ロジェはフランス・ノルマンディー地方のカンに生まれ、アムステルダムにおいて1695年から1722年までの間に600点近くの楽譜や音楽理論書を出版した人物である。ロジェの出版活動の中ではこれまで、コレッリのソナタを中心とするイタリアの器楽作品の出版と、彫版印刷を用いた国際的な楽譜販売が評価の対象となってきた。一方で、ロジェがフランスのプロテスタント教徒(ユグノー)であり、彼の楽譜出版全体の約3分の1をフランス音楽が占めていたことは、あまり知られていない。そればかりか、ロジェによるフランス音楽出版は、パリの初版譜を無断で再版した、いわゆる「海賊版」であるとして、後世の人々からは見向きもされなかった。上述したリュリのオペラの組曲版に関しては、ロジェの出版物全体の中でどのような意味を持ち、編曲を通じてどのような音楽的変化が生じたのか、詳細に検討する余地があると言える。

したがって本論文では、アムステルダムにおけるリュリのオペラの組曲版を、ロジェの経歴と活動、カタログを生かした楽譜販売、音楽の加工方法に注目しながら多角的に捉えていった。論文は3部8章からなり、以下の関心と研究方法に基づく。

⑴歴史的側面――ロジェとフランス…ロジェが亡命ユグノーの書籍出版者であったことに注目し、17世紀後半から18世紀前半のフランスとオランダを中心とするヨーロッパ社会史、宗教文化史、および出版業全体を含む産業史の観点から、ロジェの生涯と活動を捉え直した。

⑵文献学的側面――ロジェのカタログが語るもの…ロジェのカタログを、出版者の意図を反映する史料として扱い、その分析を通じてロジェの楽譜出版と販売の傾向を明らかにした。その際、出版物全体におけるリュリ作品の位置づけを特に考察の対象とした。

⑶音楽的側面――リュリのオペラの組曲版…ロジェが出版したリュリのオペラの組曲版を、出版者による音楽の加工という観点から分析した。具体的には、組曲版を取り巻く音楽環境への理解、組曲版の構造と声部書法の分析を通じて、このレパートリーがオペラの抜粋楽譜と組曲の両面において、どのような性格をもつものであるかを考察した。

これらの考察を踏まえて、組曲版をロジェの人物・活動全体から捉え直してみると、リュリのオペラの組曲版は、フランスにルーツを持ちながら国際的に活動するロジェならではの発想に基づくものだと言える。同様に、カタログにおける組曲版の販売も、カタログの有用性を十分に理解した、ロジェの独創的な行いとして評価できる。

このようなロジェの独創性は組曲版の音楽的特徴からも指摘できる。すなわち、組曲版はその成立過程において、同時代のフランスにおけるオペラの抜粋楽譜と類似し、構造においてはドイツの管弦楽組曲と似ている。しかし、イタリア風の4部編成や、愛好家を念頭に置いた音楽の簡略化から、組曲版は必ずしもフランス・オペラとドイツの組曲をつなぐのではなく、フランス・オペラにイタリア音楽らしさを付加し、ロンドンを中心とする国際市場に向けて売り出されたのではないかと考えられる。こうして、組曲版はロジェの商業的な手腕に支えられながら、リュリのオペラを器楽曲に変化させ、ヨーロッパ的な規模で広めるものだったと言える。

なお、発表者は愛知県立芸術大学とパリ=ソルボンヌ大学によるコチュテル(博士論文共同指導)を行い、日本語とフランス語で博士論文を執筆したのち、両大学において博士号を取得した。